Case

事例

人に寄りすぎた業務による底なし沼からの脱出!その先に見えた"未来"

非営利組織のIT活用交流会「チーム応援カフェ」にて特定非営利活動法人 唐津Switch 理事長 浦田潤一さんにお話いただきました。

唐津Switchは、唐津の人口減少を移住という側面から解決できないかと有志が集まって立ち上げたNPOです。現在理事7名とスタッフ4名で運営をしています。移住したいという一人ひとりに寄り添う移住コンシェルジュ事業、空き家対策事業、古民家をDIYしたシェアハウス事業の3つを展開しています。

属人的になってしまっていた情報共有

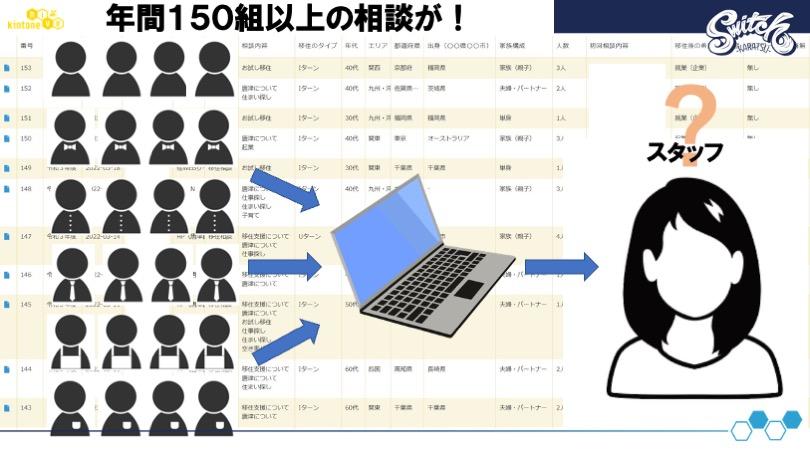

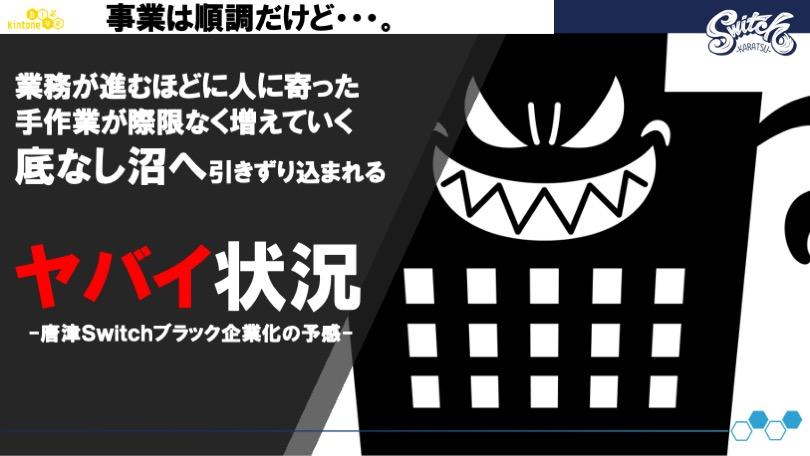

今までは移住相談の情報が1人の担当スタッフのPCに集約されており、「その人に聞かないとわからない」という状態になっていました。さらに、年間の相談は150組以上におよび、スタッフ1人が担う業務としては有給休暇さえうかうか取れないほどの量になっていて、限界に達していました。

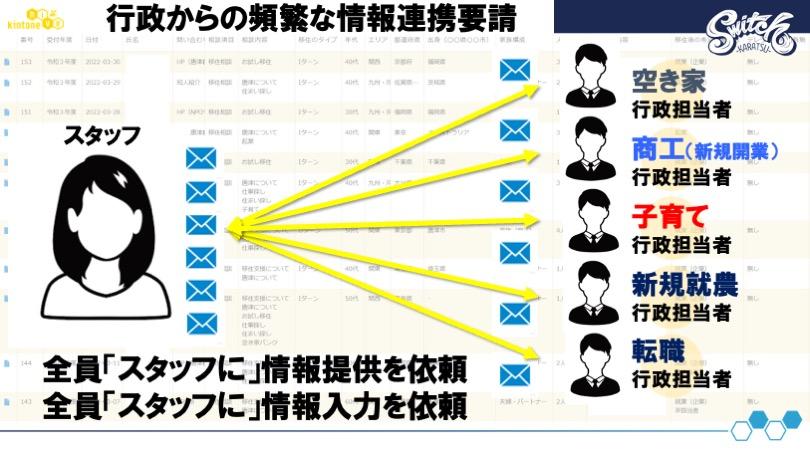

移住となると行政とのやり取りが必要になりますが、1人の担当者が関係各所全員とのやり取りをしなければなりませんでした。

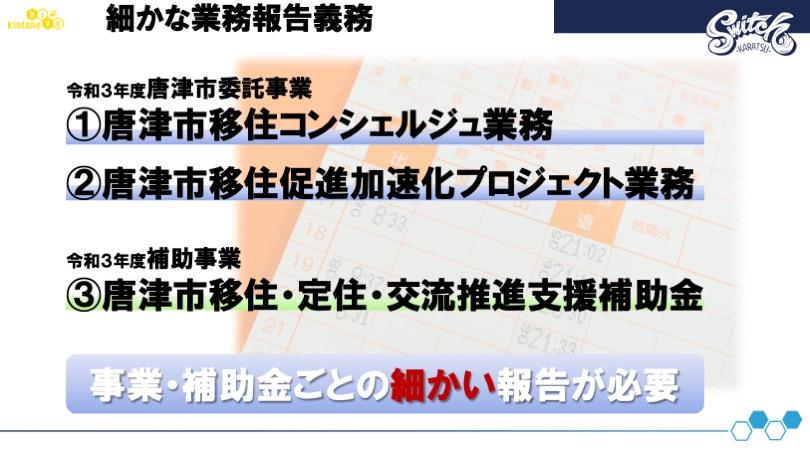

唐津市移住コンシェルジュ業務、唐津市移住促進加速化プロジェクト業務、唐津市・移住・定住・交流推進支援補助金など、事業と補助金ごとに細かい報告と頻繁な情報共有が必要でしたが、やはりそれらも担当者1人にしか対応できないという状況でした。

kintoneとの出会い

これはまずい、状況をどうにかするには何らかのシステムが必要だと感じました。しかし、識者に相談したところ、それにはお金と技術者が必要と言われました。資金的に余裕がない私たちでは難しいという時に、サイボウズのkintoneとチーム応援ライセンスを知り、ました。その時、ピンと来たのです「これを活用できないか?」。早速、ちょうどその時期に福津市で開催された「全国クラウド活用大賞」に参加して、株式会社ダイワの高田さんのお話をうかがい、「活用できないか?」は「活用できそう!」に変わりました。

発表後に高田さんご本人にお聞きしたら、「プログラミングの知識は不要でドラッグ&ドロップで作成できるので、エクセルが使える簡単だから是非チャレンジして!」と言われまして。そんな簡単なのかなと半信半疑でチーム応援ライセンスに申し込みをしたところ、無事審査に通り、利用できることになりました。本当にありがたいことでした。

kintoneのアプリはドラッグアンドドロップで作成できて、過去に作ったCSVデータを流し込んでしまえば、データベースができあがります。そうやって作ったアプリのおかげで、管理する人が楽になっただけではなく、理事のメンバーと行政の担当者にもアカウントを付与して、移住者の状況を確認してもらえるようにしました。

唐津市役所のアカウントからは唐津Switchの予算などの情報にはアクセスできないように制限をかけて、移住情報にだけアクセスできる運用にしています。

kintoneで解消できたこと

kintoneを導入することで、担当者がkintoneに情報を入れるようになり、担当者間の情報共有に特別な時間を作らなくてもよくなりました。

また行政担当者が直接kintoneにアクセスして、担当案件の状況を把握できるようになり、都度の確認メールがグッと減りました。同時に行政担当者が移住者に対応した履歴もkintoneに入れてくれるようになったので、こちらも連絡をもらわずともkintoneを見ればわかるようになりました。これでだいぶ業務を改善することができました。特に電話という時間泥棒が激減したことが、お互いにとって大きな効果でした。

一番良かったのは、自分の都合のいい時間に共有ができる(追加情報の書き込みができる)ようになったことですね。行政からの状況確認電話が来たら、今の業務を止めて対応していたのが、kintoneにさえ入れておけばいつか見てくれるというのがあるので、時間の融通が利くようになりました。

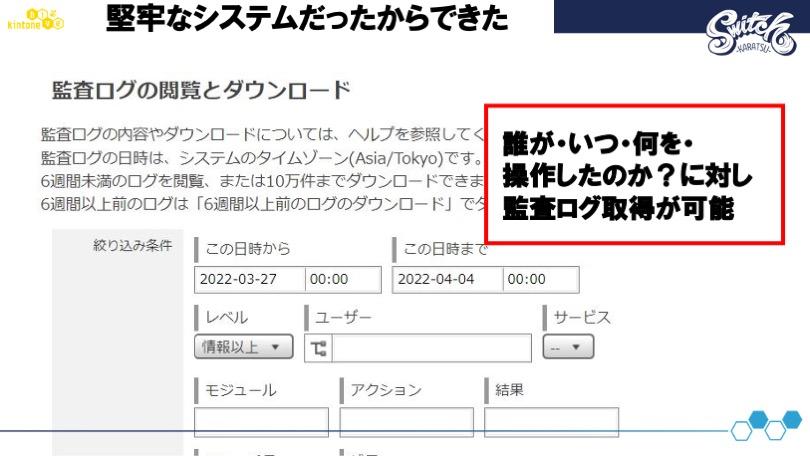

今日も市役所の担当者と話してから来ました。個人情報管理がとても厳しくなっているので、個人情報の流用を防ぐため、誰がいつ何を操作したのかわかるようにしてほしいという要望があったのですが、kintoneならもともと監査ログの取得が可能なので問題ないでしょう、というお話をしたら、なるほどとご納得いただけました。

また、理事をやめた人が個人情報にアクセスして流用するのを防ぎたいという要望もあったのですが、これもアカウントを削除すればアクセスできなくなることを説明して、ご納得いただきました。

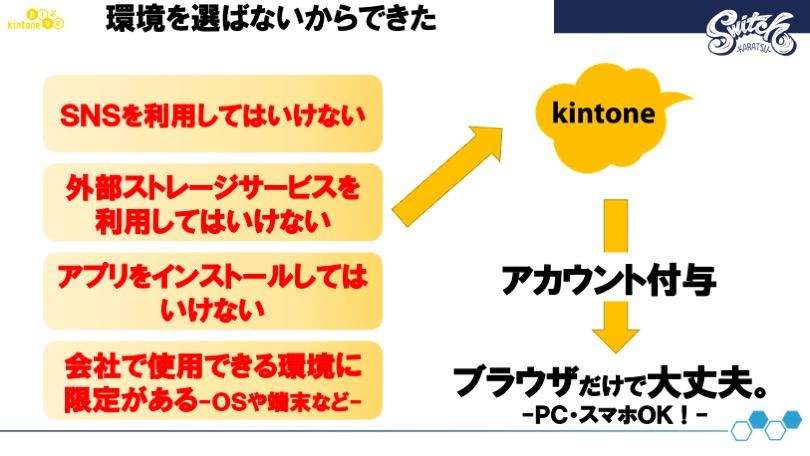

なぜ、行政担当者に使っていただけるようになったか?ですが、本来行政の担当者が使うPCにはいろいろな制約があります。しかしkintoneはウェブブラウザがあれば利用できます。それは地味かもしれませんが、他のシステムに比べても、圧倒的アドバンテージだと思います。

現在スタッフが1名から4名に増えても、スムーズな情報共有ができています。

また、スタッフと理事の情報共有の手段がなかったのですが、kintoneを見れば何をやっているのかわかるようになり、この人はこういうことに困っているな、とわかって、理事がサポートできるようにもなりました。

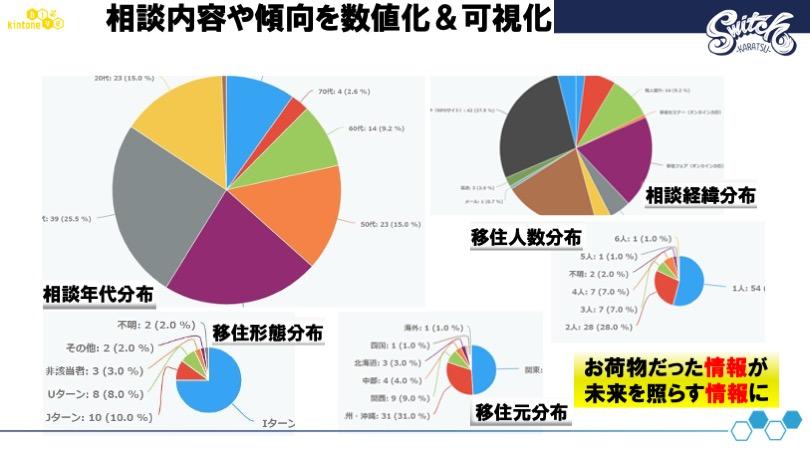

もう一つkintoneを入れてよかったのは、数値をグラフで出せるようになったことですね。kintoneの数字を拾えば毎回ぶれない数字が出せるということで、行政からも重宝されています。

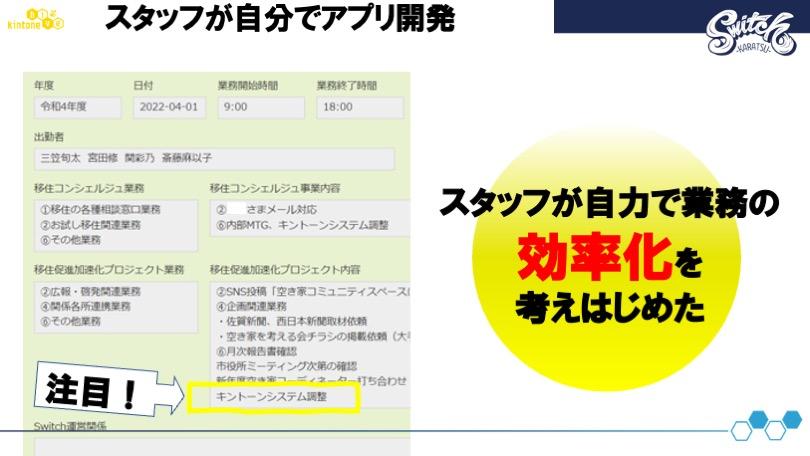

また、別の効果としてはスタッフが自分でアプリを作れるようになりました。最初は「どうやって使ったらいいんですか?」と言っていたのですが、使って見せたらすぐさま理解してくれて、後は考えかたと方向性だけ決まればどんどん使いこなせていけます。

これはスタッフ自身が1から作った空き家相談アプリです。自分たちで使いやすいように作って活用してくれています。

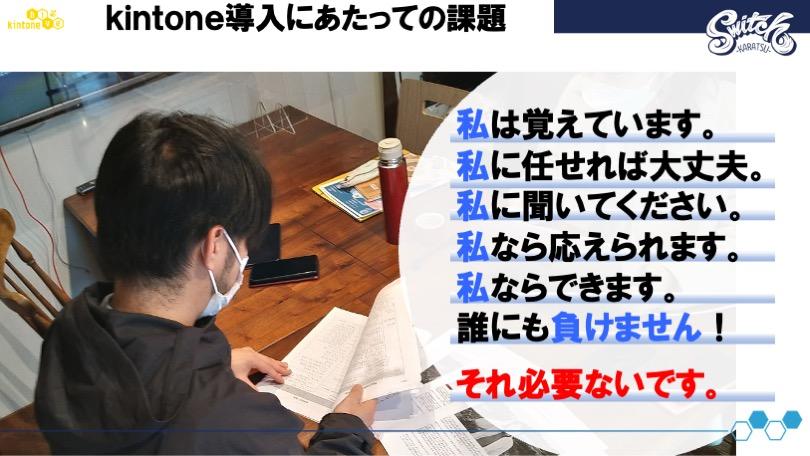

kintone導入の課題

しかし現場的に言えば、属人化してしまったほうが、仕事って早いんですよね。うちにもいました。「全部覚えてるし、自分が人的ネットワークも持っているし、なんでも答えられる。何でもできるので私がいれば大丈夫です」という人。

「kintoneの入力が面倒なのでやりたくないです」と言っていたんですね。彼は行動するだけで入力しない、もうひとりのスタッフが彼の業務や対応を入力することで何とかなっていましたが、私はそんな彼に「もしもが起きたらどうするの?」という話をしました。

「何かやりたいことができた時に、そんなに自分がすべてを抱えていたら動けなくなるよ。全部抱えたまま別のところに飛び出した時に、今までサポートしてきた人たちや頼ってきた人たちを全部捨てていけるの?」と言うと、納得してくれました。「僕が今までやってきたことを誰かに残さないとな」と言い始めて、kintoneを使ってくれるようになりました。

いよいよと言いますか、来年度、彼は新しい夢に向けて飛び立とうとしています。それが可能になったことも、kintoneを入れてよかったことです。これがもし導入前だとしたら、また1から積み上げ直しになっていましたが、彼の知見を全部kintoneに残せているので助かったなと思っています。

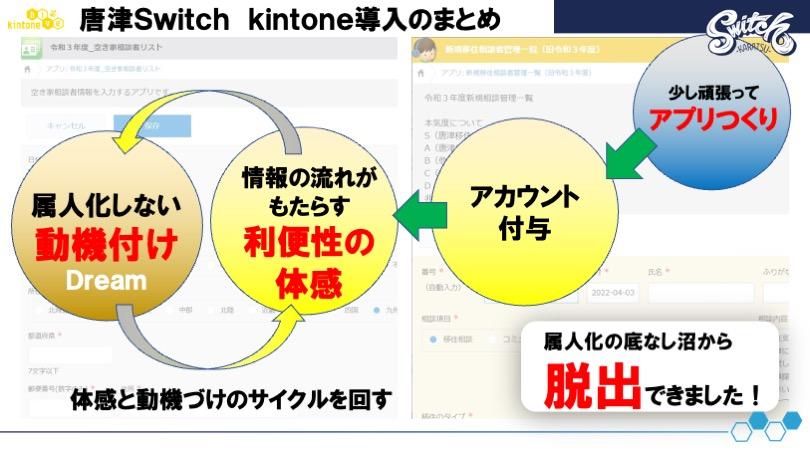

唐津Switch kintone導入のまとめ

kintoneの導入では、少し頑張ってアプリを作成してアカウントを付与して、情報を入れることで、みんなが利便性を感じてくれた結果、属人化の沼から脱出できました。

最初は誰でも、報告をあらためてシステムに入力するのってめんどうなんですよね。でも誰だっていつどの担当になるかわからないし、そうなった時に今まで関わってきた人たちのことを考えれば、情報を残しておこう、そのために業務の時間を調整してちゃんと入力する時間を取ろうと言い続けたことで、今はできるようになりました。

業務を効率化できて、自分で業務を抱え込んでいた彼を「頑張ってこいよ」と送り出せるようになりました。やりたいことではあっても、そのために働く人が自滅していくNPOであってはいけないと思います。

NPOも成長して、働く人も成長して、やりたいことをやりたいようにやる、そういった状況を作るには、情報の蓄積と共有をNPOの内部でやっていくことが必要で、そうすることで、そのNPOが長く続いていくのかなと思っています。

NPOには様々な形がありますので、型にはまったシステムにNPOを合わせるのは無理だと思います。kintoneは柔軟に作れます。必要だったら足す、不要かなと思ったら外す、そういうことを自由にできるのでNPOにはkintoneが合っている気がします。

また来年は新しい人が移住コンシェルジュとして働くことになるかもしれません。もしそうなった場合に、今までのように移住コンシェルジュ事業ができるのか?と私たちにも行政側にも不安はありましたが、これまでの対応の蓄積が全部kintoneに残っているので大丈夫ですという話をして、行政のかたも納得してくれました。

質問コーナー

チーム応援カフェにご登壇いただいた、唐津Switchの浦田潤一さん

Q.何を参考にしてアプリを作成しましたか?

A.最初に作成した相談者のデータベースは元々エクセルで管理していたので、その項目に基づいてドラッグアンドドロップで作ることができました。最初にあれもこれもと言い出すと、ものすごく項目が増えてしまいます。必要なものだけを入れて、後から足すことにしました。特定の業務については何かを参考にできるものでもないと思うので、とりあえず気楽に作ってみるのがいいのかなと思います。

Q.空き家所有者の情報の管理や更新の仕方を教えてください。

A.家族構成、空き家の状況、写真などを管理していますが、私たちは不動産屋さんではないので、空き家の情報の更新はしていないです。集める情報と集めない情報を最初からきちんと決めておくことをルールにしています。

Q.行政の担当者のアカウントはどうしていますか?

A.それぞれの担当者にアカウントを付与しています。異動もあるので、柔軟に対応できるようアカウントは分けています。また、担当者が異動になった場合は、その時点でアカウント削除を行っています。