Case

事例

全国の妊娠葛藤相談窓口をキントーンで強力サポート

全国の妊娠葛藤相談窓口のネットワーク化やサポートを行う、一般社団法人全国妊娠SOSネットワーク(以下「全妊ネット」)。キントーンをどのように活用しているのか、事務局の田中実花さんにお話を聞かせていただきました。

「予期しない妊娠」、匿名で相談できる窓口を

赤ちゃんの遺体が発見された、などという悲しいニュースに心を痛めた経験がある人は多いでしょう。生まれて間もなく親から殺害・遺棄等された乳児の数は、2023年の1年間で9人、この20年間で185人と言われています。命が助かったケースや、幼児等が遺棄されたケースもあることを考えると、相当数の子どもたちと女性が危うい状況にあったと想像されます。

背景にあるのは「予期しない妊娠」です。これは「妊婦やそのパートナーが、妊娠を継続することや子どもを産み育てることを前向きに受け止められず、支援を必要とする状況や状態にあること」を指し(「こども虐待による死亡事例等の検証結果等について」より)、0日・0か月児の虐待死亡事例の要因の一つと考えられています。

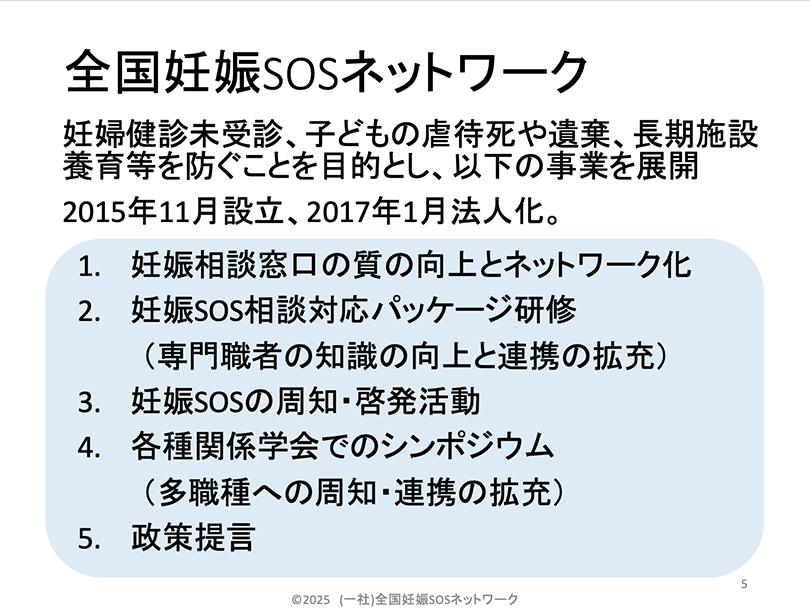

このような状況を受け、2015年に立ち上がったのが全妊ネットです。目的は、妊婦健診の未受診や子どもの虐待死や遺棄、長期にわたる施設養育等を防ぐこと。「全国の妊娠SOS相談窓口の質の向上とネットワーク化」「妊娠SOS相談対応パッケージ研修」「妊娠SOSの周知・啓発活動」「各種関係学会でのシンポジウム」「政策提言」といった事業を展開しています。

「妊娠SOS相談窓口」は、電話やメール、LINE等を通じ、予期しない妊娠に悩むかたが匿名で相談できる場所のこと。助産師や保健師、社会福祉士など専門職の相談員が、適切な情報提供を行い、関係機関と連携して対応を行います。

団体設立当初と比べ、窓口未設置の地域(白い箇所、2024年11月時点)はだいぶ減ってきた

団体設立当初と比べ、窓口未設置の地域(白い箇所、2024年11月時点)はだいぶ減ってきた

全妊ネットの立ち上げ当時、予期しない妊娠に特化した相談窓口はわずかでしたが、現在は全国約80か所(にんしんSOS窓口50数か所、民間養子縁組機関20数か所)にまで増えています。相談窓口は、自治体の直営・委託事業として病院、助産師会、社会福祉法人、NPO法人などが運営しているところもあれば、特別養子縁組団体など民間団体が独自の事業として行っているところもあります。

記録も情報共有もグラフ化もすべてがカンタン

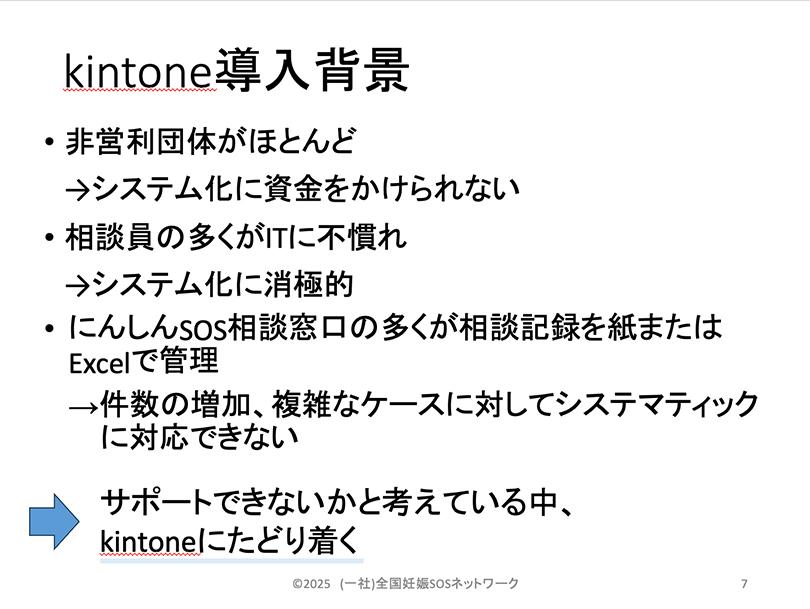

全国の妊娠SOS相談窓口では、なかなかIT化が進んできませんでした。窓口のほとんどは非営利団体が運営しているので、システム化にお金をかけられず、また多くの相談員はITに不慣れな傾向があるため、システム化に消極的だったのです。

そのため、相談記録は紙やエクセルで管理されていることが多く、相談件数が増えたときや複雑なケースが出てきたとき、なかなかシステマティックに対応できませんでした。そこで全妊ネットがキントーンを導入して、サポートを行っていくことに。

相談員の多くは50~70代。まずはスマホやパソコンに抵抗が少ないかたに担当になってもらい、現地に足を運んで丁寧に説明しながら導入を進めていったという

相談員の多くは50~70代。まずはスマホやパソコンに抵抗が少ないかたに担当になってもらい、現地に足を運んで丁寧に説明しながら導入を進めていったという

実際にキントーンの導入を進めていくと、全国の窓口からたくさんの喜びの声が聞こえてきました。

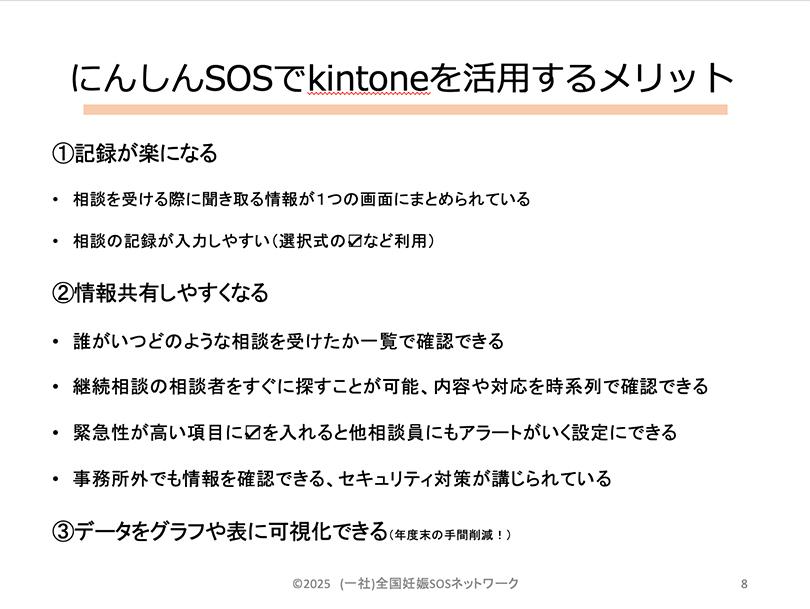

1)記録が楽になる 「相談を受ける際に聞き取る情報が1つの画面にまとめられているので、記録しやすい」「非常に入力しやすい」といった声が多かったそう。自由記述のほか、選択式で回答できる項目もあり、ごく簡単に、きちんとまとめられる点でも喜ばれています。

2)情報共有がしやすくなる 多くの窓口が基本的に2人以上のチームで相談対応にあたっているため、キントーンの導入で「誰がいつどのような相談を受けたか」という情報を一覧で見られるようになった点も好評です。

以前はエクセルで情報を管理していたため、特に困難な継続相談に対応するときなど、記録を探すのに手間取っていましたが、キントーンにしてからはすぐに記録を参照できるようになり、大きなメリットを感じているといいます。

「妊娠SOS相談窓口では、今日電話を受けたかたから次の日も電話を受け、1週間後にも電話を受け、お腹が大きくなって出産するまで、あるいは出産後の自立まで支援することもあります。こういった継続ケースでは記録がすごく増えるので、ご本人から電話を受けた際にすぐ記録を見られることは、非常に助かります」(田中さん)

さらに、緊急性の高い事例については複数の相談員にアラートが届くよう設定できる点や、外出先でもセキュリティ上安全に情報へアクセスできる点もよいとのこと。

「現場では、相談員が妊婦さんといっしょに病院や行政の窓口に行く"同行支援"も行っています。そういったときは、事務所以外でそのかたの情報を確認したり、関係機関に提供したりする必要があります。キントーンなら、スマホからもとても簡単に情報にアクセスできます」(田中さん)

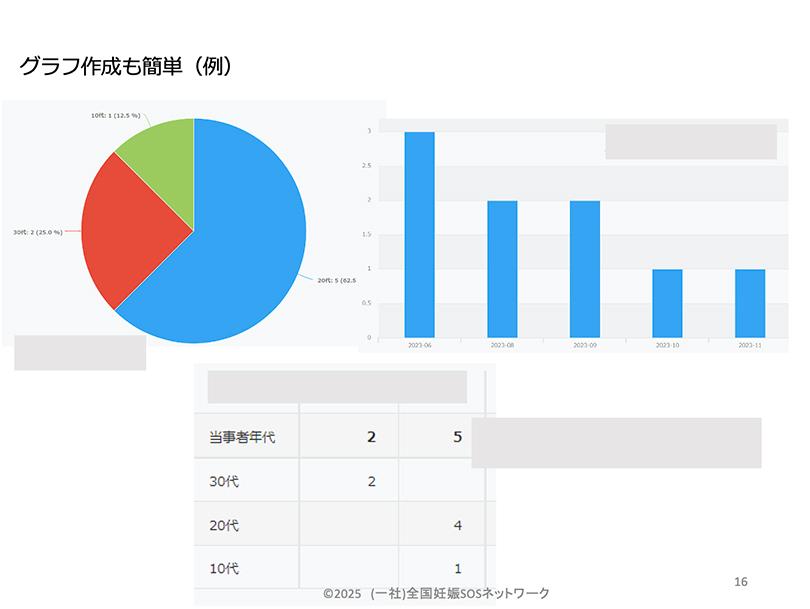

3)データをグラフや表に可視化できる 多くの相談窓口は都道府県や市町村から委託を受けて事業を行っているため、年度末等には事業報告を作成する必要があります。通常の支援業務をしながら事業報告書を作成するのは大変なことですが、キントーンを使えばグラフや表を簡単に作成でき、それによって自分たちの支援の質を把握できることも大きな利点だと田中さんは感じています。

「NPO法人や非営利の一般社団法人等は『チーム応援ライセンス』で、公益法人や社会福祉法人等は『アカデミック・ガバメントライセンス』でキントーンを安く利用できる点も、多くの相談窓口の方から支持を得ているポイントです」と田中さん

「NPO法人や非営利の一般社団法人等は『チーム応援ライセンス』で、公益法人や社会福祉法人等は『アカデミック・ガバメントライセンス』でキントーンを安く利用できる点も、多くの相談窓口の方から支持を得ているポイントです」と田中さん

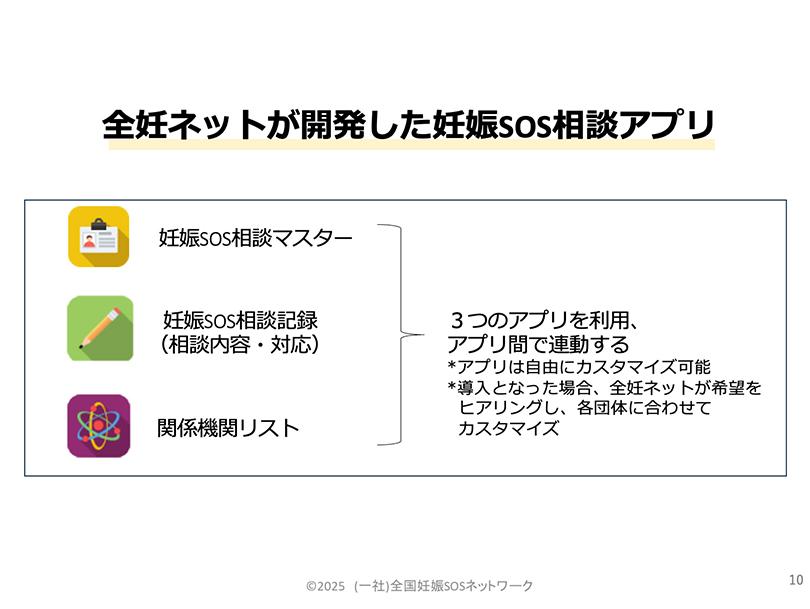

3つのアプリがうまく連動する「妊娠SOS相談アプリ」

現在、全国12か所の相談窓口がキントーンのアプリを導入している(2025年2月時点)

現在、全国12か所の相談窓口がキントーンのアプリを導入している(2025年2月時点)

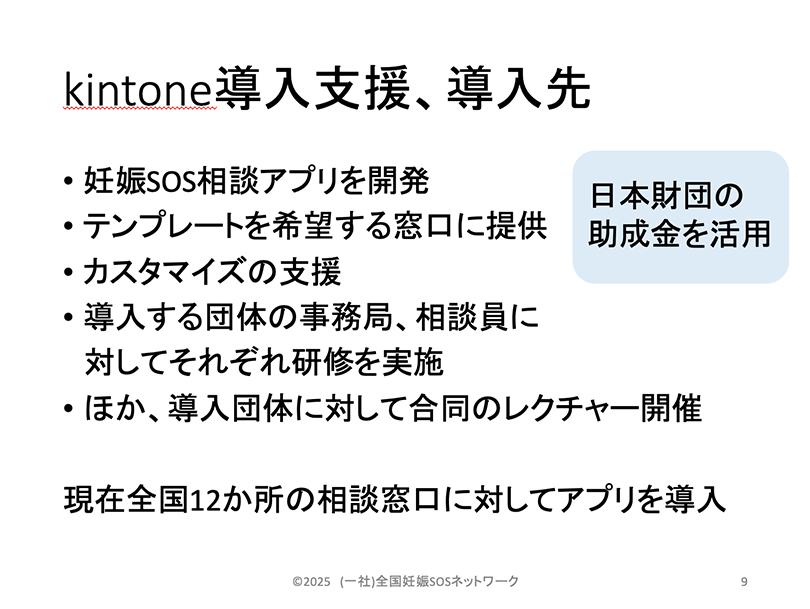

全国の相談窓口で、キントーンは実際どのように使われているのでしょうか。全妊ネットでは「妊娠SOS相談アプリ」を開発し、希望する相談窓口にアプリのテンプレートを提供。それぞれの窓口が使いやすいようアプリをカスタマイズする支援も行っています。現場はITに不慣れなかたも多いため、各団体の事務局や相談員への研修も行っているそう。

「導入してくださった団体に対しては、フォローアップとして合同のレクチャーを開催しています。先日は、事業報告を上げるときのデータの作りかたの講座を開きました。また、妊娠SOS相談窓口を立ち上げようとしている団体が日本財団の助成金を活用して全妊ネットが伴走支援を実施し、その一環としてアプリ提供を行う場合もあります」(田中さん)

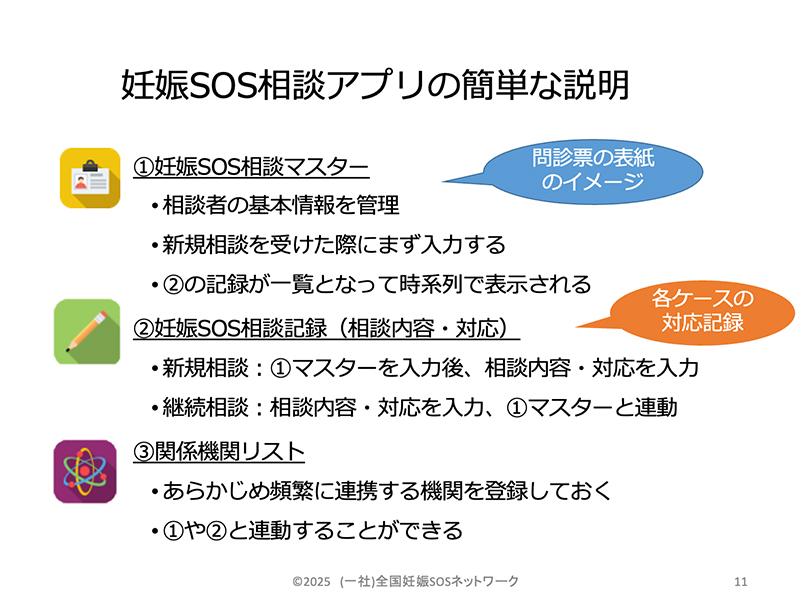

全妊ネットが開発したアプリは「①妊娠SOS相談マスター」「②妊娠SOS相談記録」「③関係機関リスト」。操作すると、これら3つのアプリがうまく連動する仕組みです。

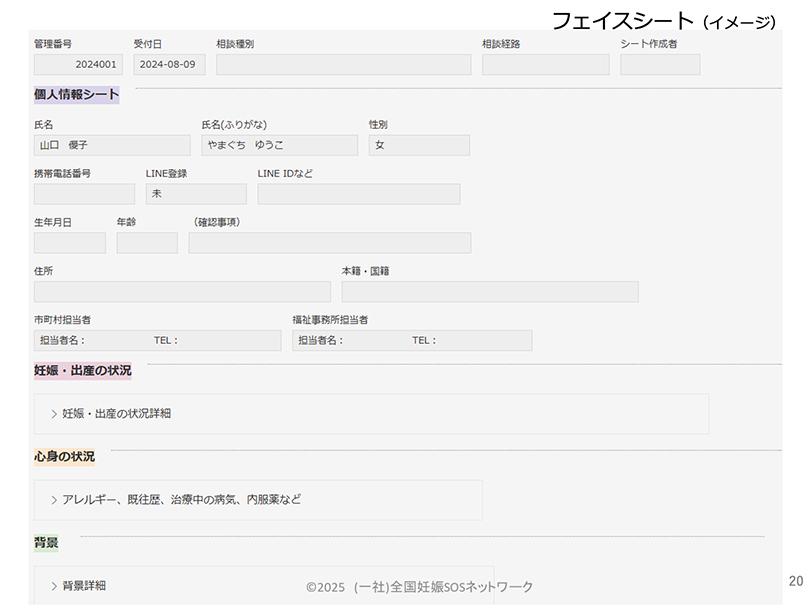

①妊娠SOS相談マスターは、病院の問診票の表紙のようなイメージで、相談者の基本情報(名前や住所、妊娠の状況、出産に向けた情報、家族の情報等)を管理するもの。新規で相談を受けたときは、まずこれを入力します。

②妊娠SOS相談記録は各ケースの対応記録です。記入すると、自動的に①妊娠SOS相談マスターに表示されるようになっています。

③関係機関リストは、頻繁に連携する機関をあらかじめ登録しておくもの。①妊娠SOS相談マスターや②妊娠SOS相談記録と連動できます。一覧になっているので、たとえば外出先から登録機関に連絡をとりたいときなども、すぐに電話番号を確認することが可能です。

①妊娠SOS相談マスターはケースが一覧表示されており、「管理番号」や「記入相談員」などの項目が並ぶ。「素人でもこれらの項目を簡単に並び替え・追加・削除できるところがとてもありがたい」と田中さんは話す

①妊娠SOS相談マスターはケースが一覧表示されており、「管理番号」や「記入相談員」などの項目が並ぶ。「素人でもこれらの項目を簡単に並び替え・追加・削除できるところがとてもありがたい」と田中さんは話す

一覧から各ケースを開くと、当事者の基本情報が表示される。「アンケートみたいにポチポチと簡単に入力できます」(田中さん)

一覧から各ケースを開くと、当事者の基本情報が表示される。「アンケートみたいにポチポチと簡単に入力できます」(田中さん)

作成したグラフの例。年代の傾向や月間の相談件数が一目でわかる

作成したグラフの例。年代の傾向や月間の相談件数が一目でわかる

相談内容と連絡手段をクロス集計した表

相談内容と連絡手段をクロス集計した表

「入居者アプリ」×「妊娠SOS相談アプリ」でさらなるサポート

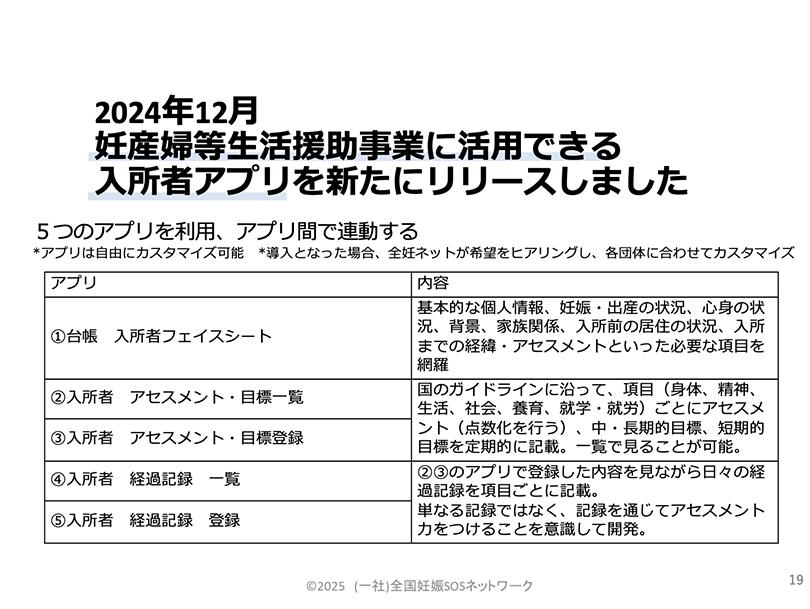

全妊ネットでは2024年12月、新しく「入居者アプリ」をリリースしました。これは、同年4月に始まった公的支援「妊産婦等生活援助事業」――妊婦に安心できる住まいや食事等を提供するもの――を受け、「妊娠SOS相談アプリ」に登録した妊婦さんの情報を連結して、サポートを拡充することを意図したものです。

「入居者アプリ」は、「①台帳 入所者フェイスシート」「②入所者 アセスメント・目標一覧」「③入所者 アセスメント・目標登録」「④入所者 経過記録 一覧」「⑤入所者 経過記録 登録」という5つのアプリが連動する仕組みで、特によく使うのは①、③、⑤です。

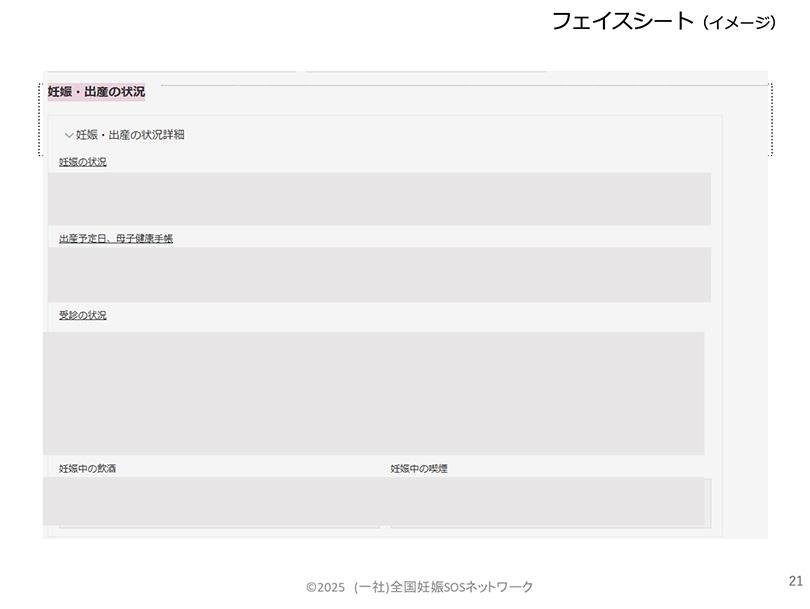

①台帳は先ほどの「妊娠SOSアプリ」の①妊娠SOS相談マスターの情報を連結できるよう現在調整中。妊娠・出産の状況などを管理できる

①台帳は先ほどの「妊娠SOSアプリ」の①妊娠SOS相談マスターの情報を連結できるよう現在調整中。妊娠・出産の状況などを管理できる

①台帳の詳細画面。心身の状況や家族関係なども細かく記入できる

①台帳の詳細画面。心身の状況や家族関係なども細かく記入できる

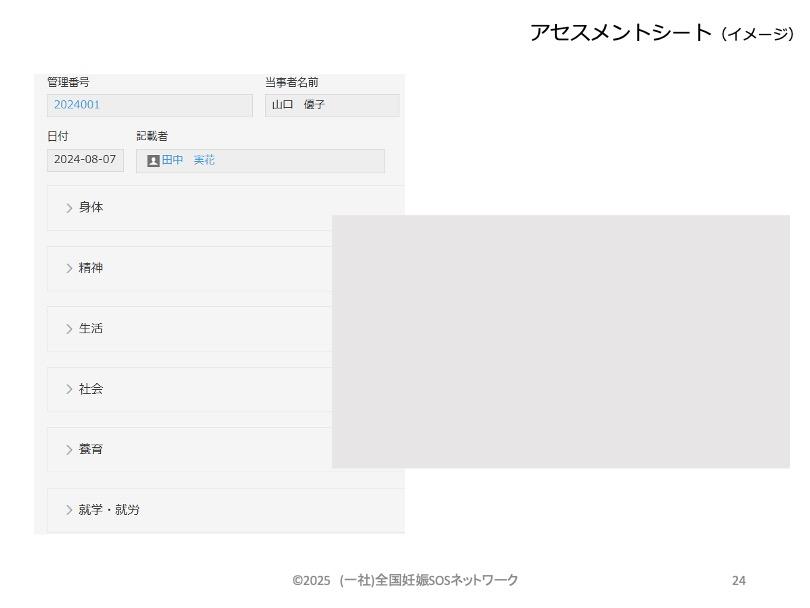

③アセスメント・目標登録。当事者と話し合い、「身体」「精神」「生活」「社会」「養育」「就学・就労」の各項目について短期目標と中・長期目標を記入し、評価していく

③アセスメント・目標登録。当事者と話し合い、「身体」「精神」「生活」「社会」「養育」「就学・就労」の各項目について短期目標と中・長期目標を記入し、評価していく

②アセスメント・目標一覧。③アセスメント・目標登録に記入したものが一覧表示される

②アセスメント・目標一覧。③アセスメント・目標登録に記入したものが一覧表示される

全国各地にサポートを広げていきたい

全妊ネットでは、全国の相談窓口にキントーンアプリを提供するほか、ホームページの更新依頼をかける際や、社内のチームで話し合いをする際など、内部の運営をよりよくするためにもキントーンを活用しているとのこと。

「私たちの願いは、全国どこに住んでいても皆さんが等しく妊娠SOS相談を受けられる状況になることです。ですから各都道府県に1か所はもちろんのこと、全国各地にサポーターが広がっていくことが理想です」と、田中さん。

これからもますます、キントーンが全妊ネットの活動の支えとなることを願います。